“与中国合作, 就是投资未来”(见证·中国机遇)

- 2025-07-25 22:54:47

- 877

新华社记者杨青摄

本报记者刘仲华摄

本报记者刘仲华摄

蔚来汽车供图

在德国南部,有一个德国面积最大、经济发达的联邦州,多年来对华经贸合作成果丰硕:中国是该州在全球第一大贸易伙伴和海外最重要的市场之一;中国连续多年成为在该州投资最多的亚洲国家,约500家中国企业落户该州;当地超过2000家企业同中国保持经贸往来……这就是巴伐利亚州(以下简称“巴州”),许多德国跨国企业的总部坐落于此,它也是德国乃至欧洲的汽车、电子、化学和制药行业中心。

近日,本报记者来到巴州,追寻中国与巴州的合作历程,探访中德产业在这里深度融合、协同发展背后的秘密,见证中德携手打造更可持续、更智能未来的澎湃动能。

“他看到了中国的潜力与未来重要性”

回望与中国的合作,最令巴州各界铭记于心、津津乐道的,莫过于50年前那场意义深远的“破冰之旅”。

1975年1月,德国基督教社会联盟时任主席弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯应邀访华。此后,这位巴州前州长又多次访华,为巴州与中国开展政治、经济、社会等各领域交流合作奠定了重要基础。

为纪念施特劳斯访华50周年,前不久,一场题为“五十载友好航路,新时代共济同舟”的专题研讨会在中国驻慕尼黑总领馆举行。“施特劳斯50年前的访问不仅具有开创性,也展示出他作为政治家的全球视野。他看到了中国的潜力与未来重要性,为巴州与中国关系的持续发展奠定了基础。”巴州州长索德尔表示。

巴州政府办公厅主任兼联邦事务与媒体部部长弗洛里安·赫尔曼认为,施特劳斯访华“是一个充满挑战的决定,更是一种清晰坚定的战略判断”。访华期间,施特劳斯从广东广州向波恩寄了一张明信片,称“中国值得一游”。赫尔曼说:“早在1975年他就意识到,与中国合作,就是投资未来。而今,我们与中国的务实合作已经持续了50年,这对巴州有着特殊意义。”

施特劳斯的大儿子马克斯和小儿子弗朗茨以见证者的身份,回顾了父亲当年访华的细节与感受。他们表示,施特劳斯认为每个国家都有其独特的文化脉络,意识形态等领域的差异不应成为发展国与国关系的障碍。“差异不应阻碍我们与中国人民的友谊,中华文明是世界上最伟大的文明之一。我真诚希望我们共同捍卫德中友谊。”马克斯说。

“回顾历史,最重要的启示就是,制度、意识形态、经济社会发展水平等差异不是排斥和拒绝合作的理由。”中国驻慕尼黑总领事邱学军表示,自1975年施特劳斯访华以来,中国与巴州始终保持密切交往。双方以互利共赢为内核、以发展合作为底色、以人文交流为纽带,结出了丰硕成果,为推动中德关系发展发挥了示范作用、提供了有力支撑。

“德中合作实现了‘1+1>2’的效果”

在慕尼黑东郊的帕尔斯多夫,一座现代化的新型工厂在阳光下熠熠生辉。崭新的办公楼整洁明亮,车间屋顶铺设了大片太阳能光伏板——这是拥有187年历史、在全球拥有约5000名员工的塑料和橡胶机械制造商克劳斯玛菲集团的新总部。

走进克劳斯玛菲集团新总部的展厅,墙上的一张张黑白照片诉说着企业的发展史。中间展台上,各式汽车内外饰部件、仪表台、保险杠、注塑成型模具琳琅满目,一旁的展示牌上写着:这些产品采用全球领先工艺技术,且许多源自回收塑料材料。其模内上漆工艺,可实现一次成型、环保高效。

“新总部解决了原生产基地空间不足、设备老化等问题。采用的智能化调度、无人化物流与节能建筑系统,不仅显著提升生产效率,也减少了62%的碳排放与85%的废弃物排放,树立了绿色工业标杆。”克劳斯玛菲集团首席执行官张驰说。

2016年,中国化工集团公司(以下简称“中国中化”)收购克劳斯玛菲。据介绍,自收购以来,中国中化和克劳斯玛菲推动了一系列结构性变革:从战略制定到研发投入,从生产线升级到全球市场拓展,尤其是在绿色制造、数字化运营和增材制造等新领域取得显著成果。“我们将克劳斯玛菲的技术沉淀与中国市场需求相结合,在中国建设了工厂和技术中心,实现大部分产品的本地化生产。”张驰说,“中国市场不仅是集团业务增长的重要引擎,更是推动全球技术革新的主战场。”

“中国不仅是我们的最大市场之一,更是我们的创新伙伴。”克劳斯玛菲集团反应成型事业部负责人弗兰克·西马特认为,“德中合作实现了‘1+1>2’的效果。这不仅体现在技术协同上,更体现在市场洞察、客户服务与全球布局上。”他以公司为日本客户定制一套系统的过程举例,当时日方希望由德国团队设计方案、中国团队参与落地和整合。最终,项目在中国浙江嘉兴、日本名古屋和德国慕尼黑三地同步推进,成为跨国技术合作的成功典范。“只有真正理解彼此、尊重专业、包容差异,才能实现真正的协同。”西马特说。

在日前举行的第三届中国国际供应链促进博览会上,克劳斯玛菲与合作伙伴共同亮相先进制造链展区,展示了一系列创新成果,引发国际关注。“与中国同事的合作不仅拓展了我们对市场的认知,也促成了真正的国际友谊。”在公司工作了10多年的全球多元技术项目负责人雷内·迪尔克斯告诉记者,公司最新开发的技术已服务于欧洲、中国、东南亚等多个市场,实现了“全球共享、双向赋能”。

张驰表示,通过明晰发展战略、加大研发投入、升级生产设施以及开拓技术和市场,中国中化为克劳斯玛菲的转型发展提供了全方位支持。这些举措不仅推动了企业成长,也为当地经济和社会发展带来了积极影响,包括增加投资、保障就业、提升技术、拓展市场、贡献税收等。

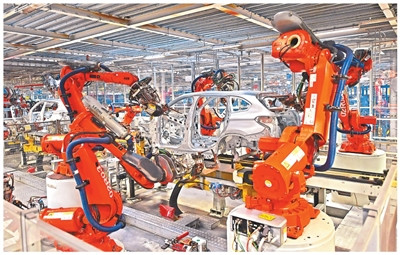

如今,在帕尔斯多夫的厂区内,智能机器人在自动输送线上井然作业,德国工程师与中国团队共同调试设备,阳光透过天窗洒在白色地面上,映照出德中协同创新的美好场景。张驰表示,公司将继续依托两国协同优势,把克劳斯玛菲打造成为全球领先的绿色制造解决方案提供商,“我们不仅是两国合作的受益者,更希望成为推动者和示范者”。

“期待更多中国伙伴来巴州投资”

巴州既是欧洲重要的工业制造高地,也是中德务实合作前沿。近年来,越来越多中国企业来到巴州,投身智能制造、绿色出行、新能源等新兴产业;与此同时,德国企业也借助中国市场的广阔舞台与技术优势,实现转型升级与全球化发展。

不久前,中国智能电动汽车公司蔚来汽车在德国的第二十座换电站正式落成,其中仅在巴州,就有5座蔚来换电站。这一基于换电技术的绿色出行模式受到当地政商界高度关注。巴州副州长兼州经济、发展和能源部部长胡贝特·艾旺格表示:“我们需要更多创新解决方案,进一步推动巴州电动汽车发展。对于通勤者和商业用户来说,蔚来的换电技术可大大缩短停车充电时间,为巴州汽车生态注入新活力。”

作为最早进入巴州的中国电动车企业之一,蔚来自2015年起便在慕尼黑建立全球设计中心,目前员工已超过350人。蔚来海外业务资源管理总监弗兰茨·里德贝格尔介绍,蔚来换电站几分钟内即可实现自动换电,有效提升通勤与商用效率。“我们不仅把产品和服务带到德国,更实现了用户社区、绿色出行理念和换电模式的落地。”他表示,蔚来还与大陆、博世、采埃孚等德国企业开展合作,推动德中在前沿技术和供应链层面深度融合。“我们相信,德中合作不仅可以推动产业升级,更将为全球应对气候挑战贡献智慧。”

“近5年来,中国企业对巴州的直接投资不断增加。目前约有500家中国企业在巴州投资落户,涵盖移动出行、数字化、能源、生命科学、新材料等多个领域。”巴州投资促进局局长乌尔丽克·霍夫曼说,巴州拥有完善的基础设施、顶尖的科研资源和多样化的产业生态系统,中国企业看重这里的高素质人才、强大的中小企业网络,以及优越的交通和营商环境,巴州因此成为中资企业“走出去”的热土。

作为在华拥有友好省份最多的德国联邦州之一,巴州已同中国山东、广东和四川三省结成友好省州关系,并在青岛、深圳和成都设有代表处,积极推动科技、教育、环保、文化等领域双向合作。“这些代表处不仅服务巴州企业进入中国市场,也支持计划在巴州开展业务的中国企业。”霍夫曼表示,“巴州每年定期举办巴州与中国的商业对话,为企业与政府搭建沟通平台。我们期待更多中国伙伴来巴州投资。”

德国宝马集团创建于巴州,集团总部位于慕尼黑。宝马集团政府事务副总裁托马斯·贝克尔表示,宝马在沈阳的绿色工厂是全球标杆,在上海的研发中心主导着“新世代”电动车中国版本的开发。“面对地缘政治不确定性上升、单边主义加剧以及供应链中断的风险挑战,我们坚信,开放对话、自由贸易、公平竞争与全球协作是通往未来的唯一道路。”贝克尔强调。

2025年是中欧建交半个世纪的重要节点。慕尼黑市议会议员米歇尔·德泽巴表示,在当今全球局势动荡、地缘政治格局深刻变化的背景下,德中伙伴关系尤为重要。此时此刻比以往任何时候都更需要开放、合作与面向未来的对话。“我们也应像施特劳斯一样,以十年、百年的视野思考未来,在德中和欧中之间架起桥梁,共建美好未来。这正是德中地方合作的魅力所在。”德泽巴说。

(本报德国慕尼黑电)

版式设计:蔡华伟

本报记者刘仲华

《人民日报》(2025年07月24日第03版)

- 上一篇:苏醒说还不知道披荆斩棘即将面对什么

- 下一篇:村民用来测水质的玉米苗被连夜拔掉